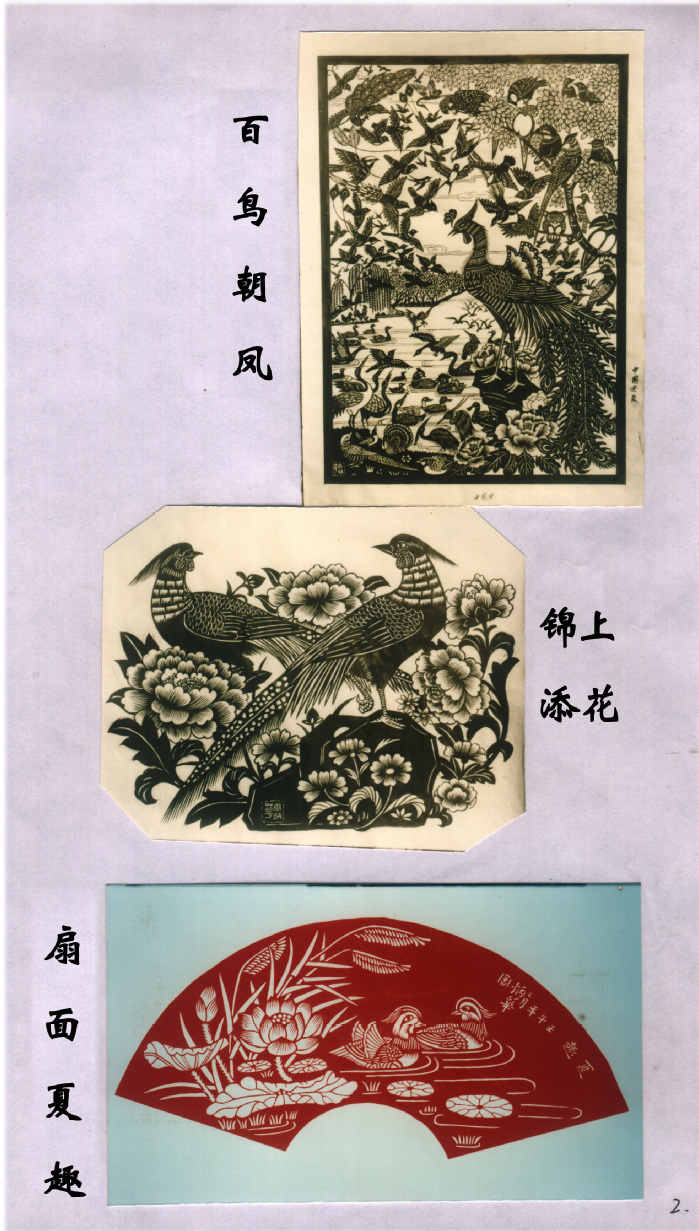

亳州的剪紙最早可追溯到南北朝時期,古詩《木蘭辭》中“對鏡貼花黃”,。以及南北朝東昏侯(公元499年)“剪紙為錢,、以充祭祀”,杜甫“暖水濯我足,、剪紙招我魂”就是佐證,。但是那時的剪紙藝術(shù)相當(dāng)粗糙,圖案單一,。隨著文化的發(fā)展,,社會的進步,剪紙藝術(shù)從單純的窗花逐漸演變成用在兒童的鞋,、帽,,婦女的頭巾,刺繡的底稿花樣,,喜慶節(jié)日的裝飾上,,用途逐漸擴大。剪紙圖案形式多樣:神話傳說,、吉祥如意,、花鳥蟲魚等,深受人們喜愛,,給剪紙藝術(shù)賦予了新的生命,。 1949年后,亳州的剪紙藝術(shù)有了較大提高,,傳承有序,。剪紙作者們嫻熟的運用粗細線的結(jié)合,陰陽交替的手法,,融匯了我國北方剪紙的粗獷渾厚和南方剪紙的纖巧秀麗,,使虛與實、動與靜、巧與拙的和諧統(tǒng)一得以充分展現(xiàn),,點,、線、面巧妙搭配,,精,、氣、神融為一體,,逐步形成了剛?cè)嵯酀⒘岘囂尥?、生動自然,、樸實?yōu)美的地方特色,顯示了黃淮平原剪紙藝術(shù)的魅力,。 亳州剪紙作品在國內(nèi)外百余種刊物,、雜志、報刊及專業(yè)雜志和學(xué)術(shù)交流會上發(fā)表,,并在各類藝術(shù)大賽中屢獲大獎,,不少作品被國際友人所收藏,在國際剪紙藝術(shù)界享有盛譽,。上世紀50年代亳州市著名剪紙藝術(shù)家呂鳳毛(省文史館員已故)的剪紙作品《鯉魚跳龍門》在日本的《中國切紙藝術(shù)》刊物發(fā)表后,,亳州剪紙更是名揚海外。近年來,,亳州剪紙作品不斷以不同形式和方式出口海外150多個國家和地區(qū),。

源于:安徽非物質(zhì)文化遺產(chǎn)網(wǎng)