一,、建安流韻

李紳(772-846),,安徽亳州人,字公垂,生于烏程,,長于無錫,,短小精悍,時號“短李”,。少苦讀書,,早有詩名。與元稹,、李德裕同為翰林,,號“三俊”。性剛直,,故遭排擠陷害,,貶為端州司馬。后授滁州,、壽州刺史,、淮南節(jié)度使等職。會昌六年(846),,卒于淮南節(jié)度使任,。李紳于元和四年(809)首創(chuàng)《新題樂府二十首》,對元稹,、白居易創(chuàng)作甚有影響,。其《憫農(nóng)》詩膾炙人口,千古傳誦,。另有存于《西廂記諸宮調(diào)》中的《鶯鶯歌》,,筆調(diào)細膩,委婉動人,。

2. 歐梅大合唱

趙宋時亳州為“望州”,,與被稱為“龍飛”之地的潁州(今阜陽)毗鄰相望,著名詩人歐陽修,、曾鞏,、晏殊、梅堯臣等先后為官于此,,常與潁州詩友宴游賦詩作文,,留下許多詠贊亳州風物的詩篇,為亳州詩壇注入了強音,。

碧潭風定影涵虛,,神物中藏岸不枯。一夜四郊春雨足,,卻來閑臥養(yǎng)明珠,。

“古郡誰云亳陋邦,,我來仍值歲豐穰。烏銜棗實園林熟,,蜂采檜花村落香,。

世治人方安垅畝,興闌吾欲反耕桑,。若無潁水肥魚蟹,,終老仙鄉(xiāng)作醉鄉(xiāng)。

孟漢卿(生平不詳),,元亳州雜劇家,,其《魔合羅》是通過謀財害命的事件揭露元代政治黑暗、官府昏庸的優(yōu)秀公案劇,。賈仲明《凌波仙》云:“已齋老叟播聲名,,表字相同亦漢卿。魔合羅,,一段題張鼎,,運節(jié)意脈情。有黃鐘商調(diào)新聲,,喧燕趙,,響玉音,廣做多行”,,標志著亳州戲劇家開始了本土戲曲文化的建構(gòu),,昭示著亳州戲曲文化從起步之際就風姿不凡,“但開風氣亦為先”,。

二,、民間藝術(shù)

二夾弦,稀有戲曲劇種,。起源于河北,,發(fā)展于菏澤,流行于蘇,、魯,、豫、皖相鄰地區(qū),。新中國成立后在亳州迅速發(fā)展,,興盛不衰。其伴奏樂器主要是四胡,,胡上有四根弦,,每兩根間夾一束馬尾,故名,。多為演出于廟會,、婚喪,、慶典等活動的生活小戲。亳州二夾弦兼融山東二夾弦清新柔美的旋律與河南二夾弦高亢明快的節(jié)奏,,剛?cè)嵯酀毦咭桓?,謂天籟之音:“撕綾羅,,打茶盅,不如二夾弦哼一哼”,,“不吃不穿不過年,,也要去聽二夾弦”。 2008年列為國家級非物質(zhì)文化遺產(chǎn),。

拉魂腔,,泗洲戲的舊稱,,又名柳琴戲,已有200多年歷史,。起源于清乾隆年間,,流行于淮河以北以徐州為中心的蘇、魯,、豫,、皖接壤地區(qū)。亳州藝人將柔美低回的南音與粗獷曠然的北音融合為一體,,被群眾譽為“有拉魂的魅力”,,尤其是女聲唱腔,婉轉(zhuǎn)柔情,、搖撼人心,,“拉魂腔一來,跑掉了繡鞋,;拉魂腔一走,,睡倒了十九”。

流傳于亳州市渦陽縣義門一帶,,以劉郢為中心,,沿渦河兩岸向東、西發(fā)展,。劉郢老藝人還稱它為“太平鼓”,,向東則稱為“花棒鼓”或“花鼓燈”,向西部又稱為“子弟燈”,,是一種歷史悠久的民間舞蹈,,具有鮮明的地方特色?!按髨鲎印痹谛问缴辖咏P臺,、懷遠花鼓燈的“大花場”及阜陽、潁上的“紅燈舞”,,然不雷同,。如演員用的五花棒、平鼓,、小鑼以及排勢,,顯然與其他舞蹈不同。演出時樂隊在一旁伴奏烘托,,棒,、鼓、鑼節(jié)奏強烈,氣勢雄壯,,粗獷奔放,。

民間裝飾工藝品,已有千余年歷史,?;咎m替父從軍十二年后榮歸故里,對鏡貼花黃之“花黃”即剪紙,。唐亳州剪紙圖案出現(xiàn)于瓦當和陶瓷中,,宋甚流行,清亳州剪紙成為時尚,,融合了南方剪紙纖巧秀麗和北方剪紙的粗獷渾厚,,獨樹一幟,,具有純樸明朗,,剛?cè)嵯酀牡赜蛱厣碜u國內(nèi)外,。2008年入選省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,。

6.書畫

但看古來盛名下,,終日坎壈纏其身。

騰驤磊落三萬匹,皆與此圖筋骨同。

自從獻寶朝河宗,,無復(fù)射蛟江水中,。

君不見金粟堆前松柏里,龍媒去盡鳥呼風,。

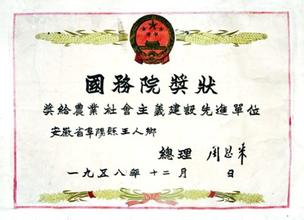

王人指利辛縣王人鎮(zhèn),。農(nóng)民詩畫始于1957年,初在墻上作農(nóng)業(yè)科學(xué)知識圖解,,1958年達到高潮,,大街、小巷,、村莊,,詩畫滿墻。詩中有畫,,畫中有詩,。多為打油詩,七言為主,,內(nèi)容與畫相一致,。繪畫法用民間的單線平涂,色艷,。通俗易懂,,想象豐富,夸張大膽,,富有浪漫色彩,,充分表達勞動人民的豪邁氣概和樂觀精神。

又稱“鬼會”,、“拉秦檜”,。因演員多,陣容大,,易名“大班會”,。有200余年歷史,由亳州班房衙役為紀念宋抗金英雄岳飛,、鞭撻秦檜而創(chuàng)造的一種大型民間舞劇,,后流傳到蒙城等地,清末民初極盛,。融舞蹈,、武術(shù)、戲曲為一體,,極富亳州地域特色和民間風情,,集中反映老百姓揚善懲惡的情感,,頗受民眾喜愛。

10.利辛猴戲

猴戲?qū)儆谖覈爬系拿耖g藝術(shù),,始于春秋戰(zhàn)國,,盛行于漢,時名為“角抵戲”,。清末民初,,亳州蒙城出現(xiàn)表演猴戲雜技的班社,。利辛猴戲始于清光緒初年,,主要集中在胡集、闞疃,、展溝,、大李集一帶,故有“猴戲之鄉(xiāng)”之稱,。表演的節(jié)目有扮演古代名人,、翻跟頭、推小車,、走鋼絲,、坐旱船、跳舞,、識字,、數(shù)字運算等,。藝人在表演中邊敲鑼邊唱猴戲歌,其唱詞具有濃厚的民間風情,。

又名“迷魂陣”,,是流行于利辛縣展溝鎮(zhèn)民間的一種燈陣。其依據(jù)《封神演義》中趙公明的三個妹妹圍困姜子牙所布陣法演繹而成,,具有濃厚的神話色彩,。2008年,九曲黃河燈陣名列安徽省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄,。